La sensation du lieu fait de cette A-venue le paysage qui environne tactilement et tacitement notre cerveau. Il se met à bouillir dans l'aveugle gangue de notre boîte crânienne. C'est un paysage qui nous entoure et nous le possédons soudain comme il nous a possédés par le détour de textes qui deviennent objet d'aimantation et de propulsion. Il représente de manière emblématique la demeure ou mieux ce que Didi-Hubermann nomme un " aître " : à savoir non pas ce dans quoi nous habitons mais ce qui nous habite et nous incorpore. On l'aura compris un tel texte non seulement renverse l'espace : il nous met sens dessus dessous, tête bêche pour ainsi dire face à celle qui ne nous a peut-être pas permis de naître mais nous a mis bas et que l'auteur tente d'accoucher. J-Paul Gavard-Perret

Sur

les traces de l’autre

Poète-plasticien de formation scientifique, Louis-Michel de Vaulchier

aime errer aux frontières des sciences et de l’art, associant

textes et dessins. Ainsi fait-il dans L’A-venue. De la place du Trocadéro

à celle de l’Alma, il déambule, en quête de “l’étranger”,

celui ou celle que l’on suit dans la rue ou qu’on observe sur

le trottoir d’en face. Mais aussi cet “autre” qu’on

porte en soi, celui qui échappe à l’introspection et se

révèle à travers l’écriture. En somme, une

enquête poétique sur soi et sur l’acte d’écrire.

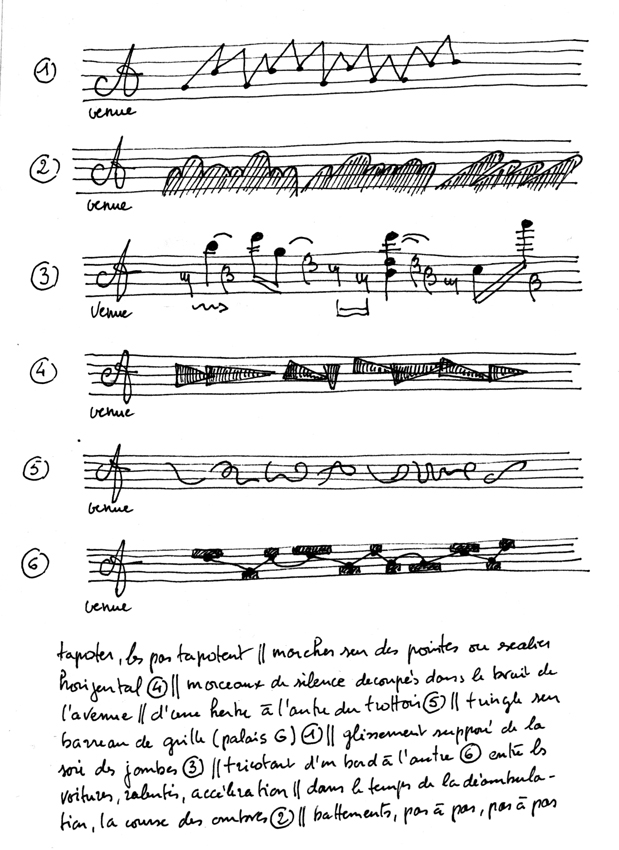

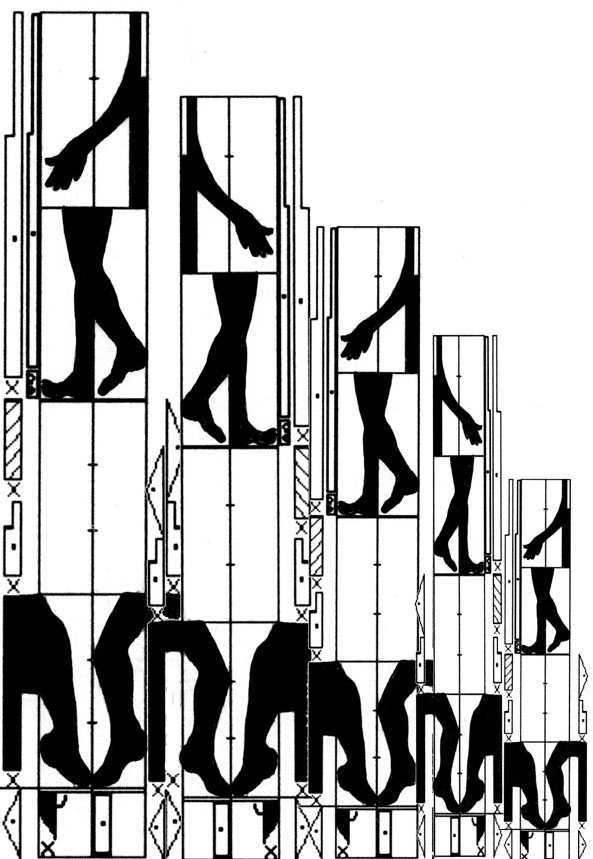

Tout en fixant les particularités du décor, les mouvements en

zigzag, les changements de vitesse, les rencontres diverses, sous forme de

schémas, plans, partitions, notations chorégraphiques, diagrammes

et autres signes graphiques, l’auteur s’essaie à traduire

en mots le lien entre la pensée et la marche, entre l’écriture

et la danse. Il emboîte le pas aux passantes de l’avenue et ses

phrases adoptent leur démarche légère et dansante. Il

cherche comment se libérer de la pesanteur des métaphores, inventer

de nouvelles syntaxes, accorder les mots du texte et les gestes du dessin.

A la manière de Queneau, il joue avec le langage, avec le rythme et

les sons, mais aussi la typographie et la mise en page. Dans un va-et-vient

continuel, l’écriture se fait dessin et inversement.

Marie-Renée Lestoquoy