Matelamatique des genres. Trace(s), Passage d'encres, Romainville.

"Avons-nous les organes qu'il nous faudrait ? C’est la question

de corps et de la littérature. Celle aussi de leurs organes et

de leurs pressions anatomiques et mentales. De Vaulchier les poursuit

en divers états "du presque lyrique au presque scientifique".

L’issue est mince puisque créer c’est se mettre dans

le sens de l’être. A savoir "l'Etrangère",

peut-être la Kiki de Malakoff auquel ce superbe livre est dédié…

sans pour autant épouser ses penchants et ses pas. Mais l'auteur

y parvient. D’où la densité progressive de cet ouvrage

expérimental dans son approche langagière et stratégique.

Tout y est comme en écarts. Mais en écarts bouillonnants.

Tout y est aussi drôle que glissant, sérieux et impertinent.

Un tel texte rappelle celui d'une fusée de la littérature

: Joëlle de la Casinière est son (pratiquement) seul livre

écrit peu de temps avant sa mort "Le Pays où tout est

permis" (Editions de Minuit). Mais, en surchauffe et avachi (forcément

avachi pour tes raisons matelassière) le livre de de Vaulchier

regorge de plus d'énergie et d'intelligence. Il tente une traversée

vers un invincible repos (même si ce n'est pas le mot qui convient…).

De Vaulchier sait combien le corps est un gouffre. Inertie, énergie

s'y chevauchent. Même la station active fait travailler l’invincible

et le repos inné. Il ne faut donc pas expliquer l’être

mais le sortir de ses ressorts (à matelas). Ne pas penser à

sa propre nature mais envisager l’existence autre.

L'auteur de "Matelamatique" ne cesse d’aller comme disait

Artaud « au point où on ne peut plus gouler ». Il apprend

à se battre avec les images et leur inconscient. Bond en dedans

pour avancer. Arrêt sur image. Restent les stigmates en espérant

que les "carreaux piqués" de l'objet s'ouvriront un jour

en boutons de roses, qu'ils s'épanouiront comme les pétales

frêles des coquelicots.Mais comment nous libérer de notre

prison ? Là est toute la question. C'est pour cela que l'auteur

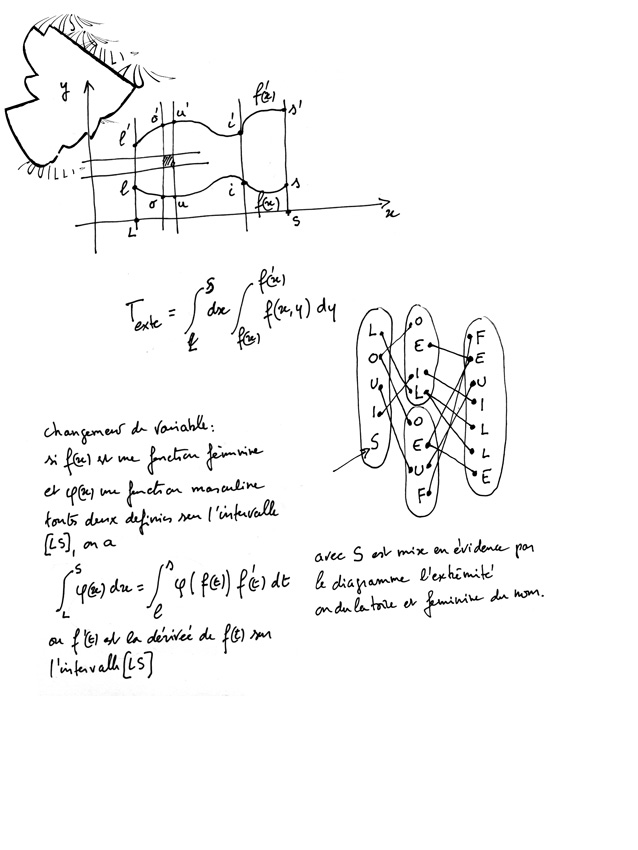

présente propositions, calculs, dispositifs, objets, corps et actions.

Il nous apprend de facto qu'il ne faut pas attendre que l'on nous aime

avec toute notre crasse, nos saletés et notre médiocrité.

Loin de tout psychologisme il revient à l'essentiel. Quel est le

corps qui fait ? Que fait le corps non seulement quand il devient le prolongement

d’autres jambes que les siennes ? L'auteur "analyse" les

faits et gestes de peau et de chair. Il examine comment transformer la

tiédeur en surchauffe.

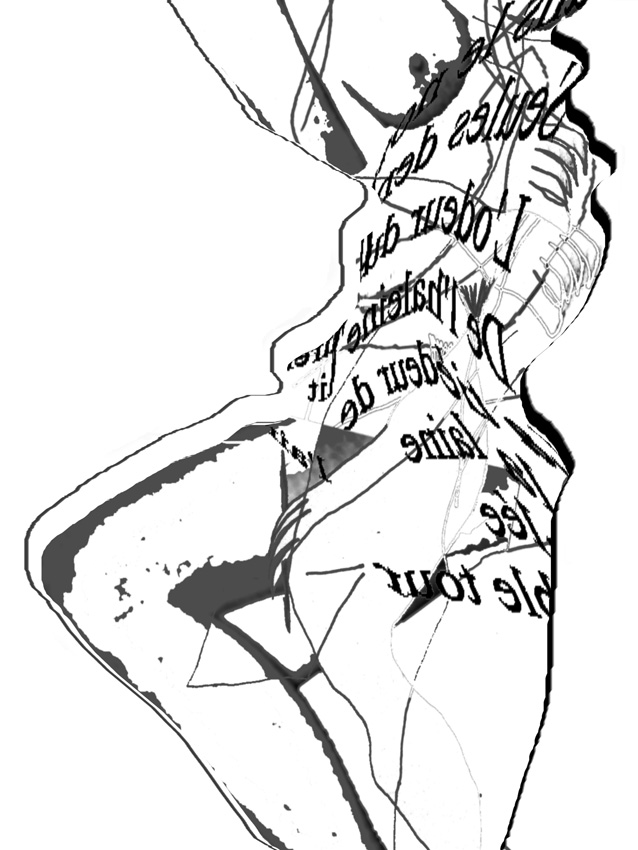

Il fait aussi ressentir la sensation d’être pendu dans le

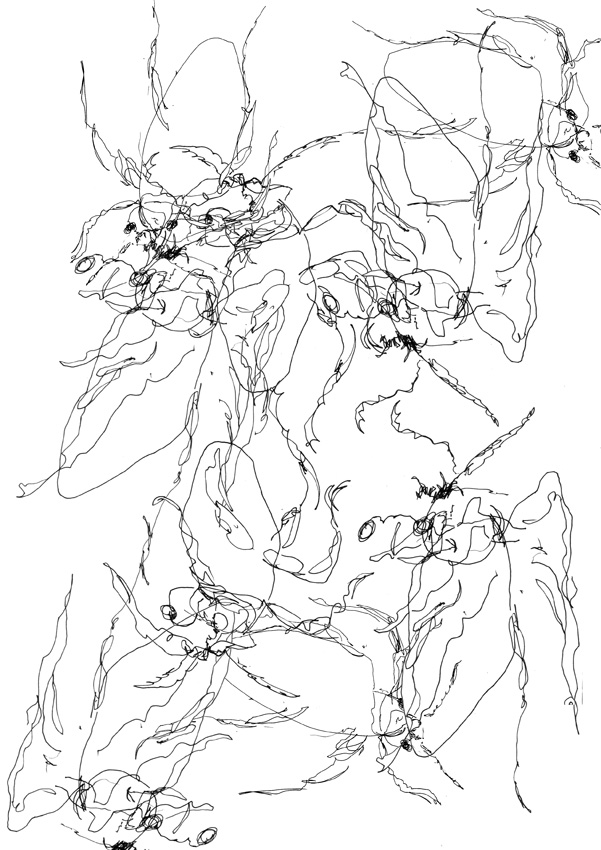

vide, de regarder hors de soi. En ses images stratégiques des parties

de corps ont été détachées. Elles deviennent

indépendantes et comme témoins des restes. Créer

pour de Vaulchier revient (entre autres) à désarticuler

avec un regard d'en dedans. Double regard même pour ramasser les

insectes de la pensée qui volent de tous côtés avec

des étirements, des prolongations parfois des sutures. Mais pour

lui il faut préférer les beaux déchets aux chutes

Car c'est toujours par en dessous qu’on touche le mieux.

Le livre distribue une suite de moments rares, rentrés d’épines

enfoncées dans les idées. Il ne conserve que ce qui s’étire,

transperce, ramasse, pénètre, glisse. Devant tout ce travail

de « cruauté » on reste pourtant tenté de parler

de bonheur. N'est-ce pas la vie que l'on cherche que l'auteur veut sauver

? Pas n'importe comment. Son texte invente de nouvelles pistes langagières

et de nouveaux cadres. Il mélange les genres pour mélanger

les corps.Tout ne s'emboîte pas "en corps" mais c'est

bien là tout l'intérêt d'un livre qui a mal à

ses formes pour nous faire jouir un peu plus. Et même si martèle

dans notre crâne un « ça n’a pas d’issue

», l'auteur s'y enfonce, soulève ses écailles. Il

est l'éveillée qui s'inscrit au registre de l’avenir.

Il est un monde de carcasses aux échines ramassées sur le

matelas des songes. A sa manière il épelle l’exaltation

pour qu’elle soit. Le corps s’ouvre, se laisse écarter.

On regarde d'u oeil reculé, physiologique, cosmique par le dehors

ses impulsions du dedans." Jean-Pierre Gavart-Peret 2009